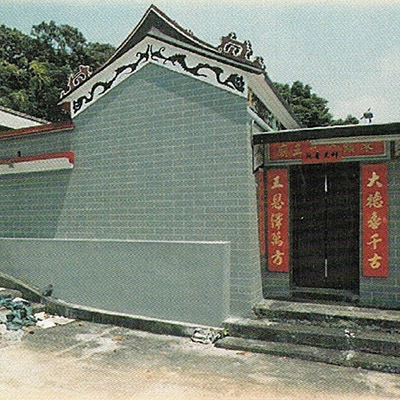

東頭約大王廟

東頭約大王廟

昔日的東頭約就是今日的五和。五和是元朗十八鄉的大圍村、黃屋村、蔡屋村、英龍圍及東頭村五村的統稱,位置在西鐵元朗站對面。

「侯王廟」或「楊侯宮」供奉的都是「楊侯大王」,其中規模較大而歷史又較長的,可算是元朗十八鄉黃屋村內的「東頭約大王廟」了。歷屆元朗街坊十年例醮也到來此廟迎神。

「大王廟」供奉的「楊侯大王」究竟是甚麼人?歷史學家對此可說是眾說紛紜。較多人認為侯王就是「楊亮節」,楊氏生於南宋末年,為端宗的生母楊淑妃的弟弟。元軍大舉南侵之際,身為國舅的楊亮節護駕南下,勞苦功高。借宋軍最終兵敗崖山,陸秀夫負帝昺投海而死,而楊亮節也溺死海上。當地居民感其忠義,紛紛建立廟宇供奉。由於楊亮節位高權重,生前已經封侯,死後更被封為王,所以供奉他的廟宇便名為侯王廟。然而,有人認為侯王廟多用「楊侯大王」的稱呼,但歷史上並沒有「大王」的封號。

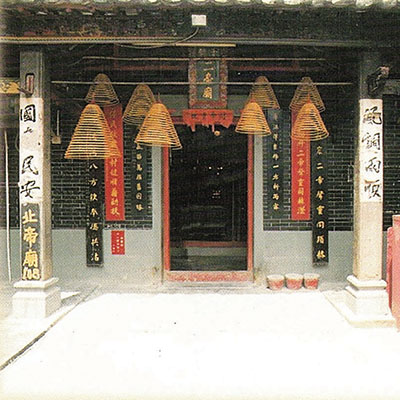

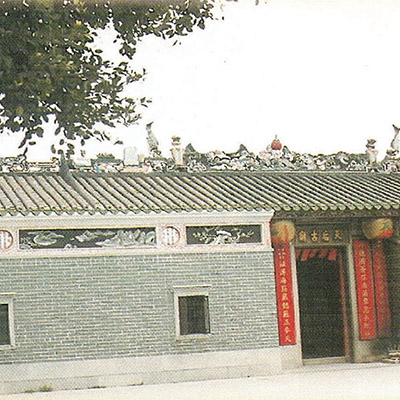

元朗十八鄉黃屋村的東頭約大王廟大約建於十七世紀,古廟正門橫額上刻有「嘉慶辛未年」(1811年),不少史學家相信這正是古廟重修的日期,所以這大王廟應有二百多年歷史。古廟位處黃屋村的東北角獅頭山的前端,廟宇就像獅子身邊的一個小「球」,在風水上屬「獅子戲球」的格局。在建築風格上,廟宇為典型的兩進式建築,中間本來有天井分隔。後來,村民在天井加建上蓋,陽光不能再透射廟內,使廟宇增添了幾分神秘感。廟宇門前設有兩個鼓台和四條紅砂岩石柱,古雅而莊嚴。

廟宇後進設有三座神壇,分別安放侯王、金花娘娘和土地的神位。土地相傳可保持村民的平安,金花娘娘屬「生殖神」,祈求子嗣者多會前往拜祭。值得一提的是,大王廟右側的建築物內也供奉了「周王二公」的神位。清初朝廷頒布遷界令,規定沿海居民內徙五十里,大部份香港居民被迫遠走他鄉,苦不堪言。當時,兩廣總督周有德和廣東巡撫王來任目睹百姓苦況,先後上奏陳請,朝廷始廢除海禁令,所以廣東沿海的居民感念其恩德,紛紛設祠供奉,這正是大王廟同時供奉周王二公的緣因。

可見普通的一座廟宇,竟然跟宋帝南下和清初遷界的史事息息相關,探索國史跟地方史之間關係真教人千頭萬緒呢!