錦田周王二公書院

錦田周王二公書院

與元朗街坊十年例醮迎神有關之另一廟宇是錦田水頭村的周王二公書院。這廟宇用以紀念兩位愛民如赤的清初長官,(一)兩廣總督周有德及(二)廣東巡撫王來任,茲略述有關事蹟如后。

十七世紀初,滿清入主中原,遭遇到漢人及明朝遺臣對抗,亦有海盜為患,使清軍窮於應付。為了清除海患,清政府在沿海各省推行「遷海」或「遷界」政策。迫使沿海一帶居民退入內陸五十里生活,形成長達二十二年的一場徙置大災難。首次於1662年遷界,稱為「初遷」。第二次於1664年遷界,稱為「再遷」。沿海漁民禁止出海作業,所謂遷界者,乃強迫性把沿海五十里劃地為界,百姓必須內遷,禁止出海作業,居民流徙,痛失家園,流離失所,民不聊生,怨聲載道。

先說廣東巡撫王來任,王來任,字宏宇,清朝正黃旗漢軍,乃清太祖天聰八年(1663)舉人。康熙四年(1665)任廣東巡撫。曾上奏疏言明廣東六大改革,又陳述沿海居民被迫遷界之慘,康熙六年(1668)十一月被指「不能興利除害」而遭革職,王來任因此悲憤交加而死,臨死留下遺疏一劄,再次提及展界復鄉一事。

再說兩廣總督周有禮。周有德字彝初,清朝漢軍鑲紅旗人。順治二年(1645)由貢生授弘文院編修。康熙六年(1667)晉升廣東廣西總督。他看到王來任的遺疏,非常感慨,決定完成王來任的遺願,力向朝廷痛陳利幣,為求恢復原住民舊地。結果,清廷於康熙八年(1669)正月下令將遷界地區恢復原籍。周有德於(1680)康熙十九年病逝。

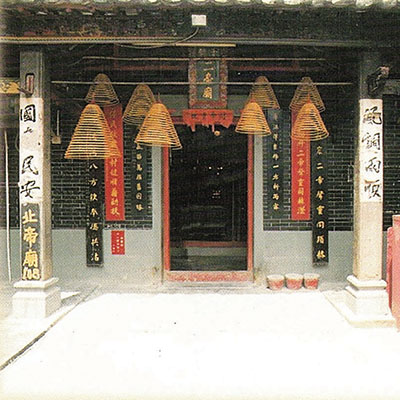

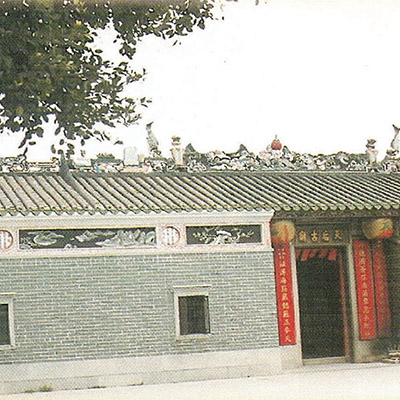

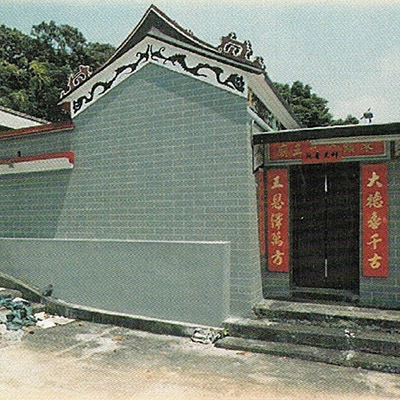

1669年錦田鄉復村,1684年鄉村元氣漸復,錦田鄉民有感於周王二公之恩,遂於錦田水頭村建立周王二公書院,以供後人紀念及景仰。1685年,書院建築竣工,議決十年一屆設壇建醮,以超渡亡魂,公演粵劇助興,此乃錦田鄉十年一醮之始。1995年重建工程以三合土物料代替磚木,為兩進式,內奉周公與王公的神位,兩側對聯日:

惠此巖疆恩流兩粵,復我邦族德戴二天橫額:與民休戚